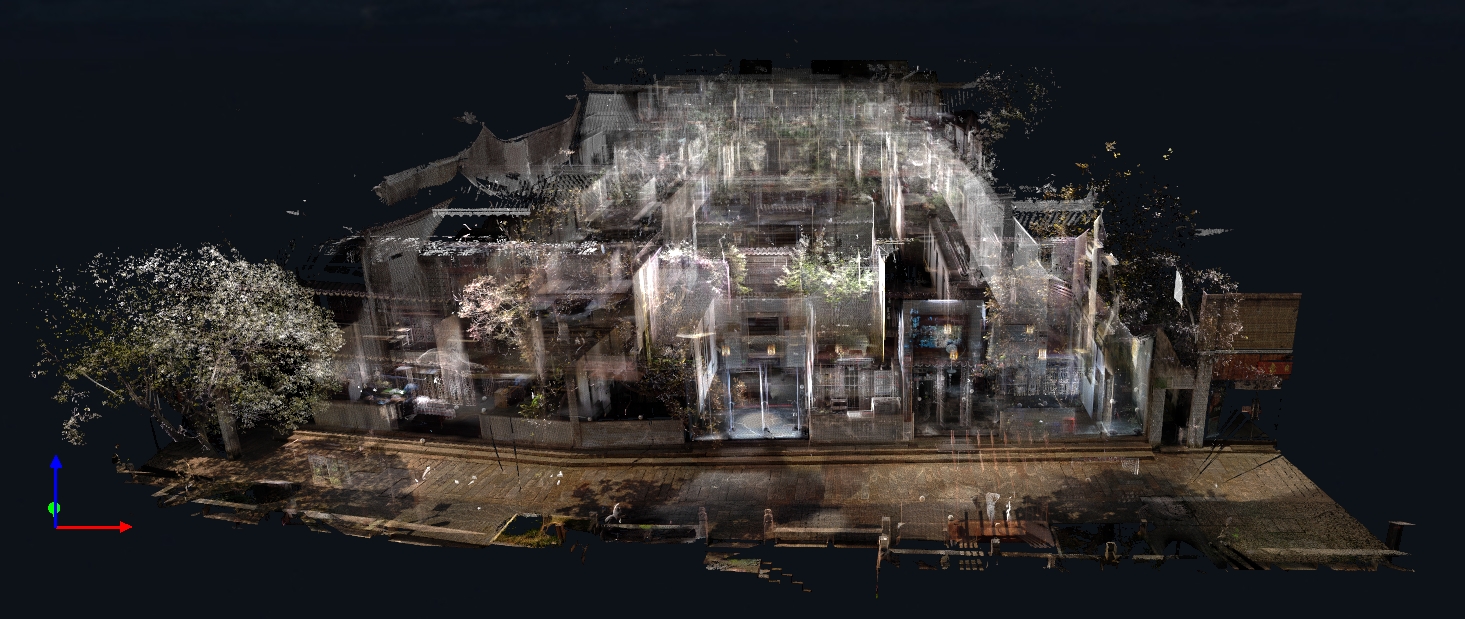

复杂管廊三维激光扫描建模

发布时间:2025-09-01 17:26:43/ 访问次数:0

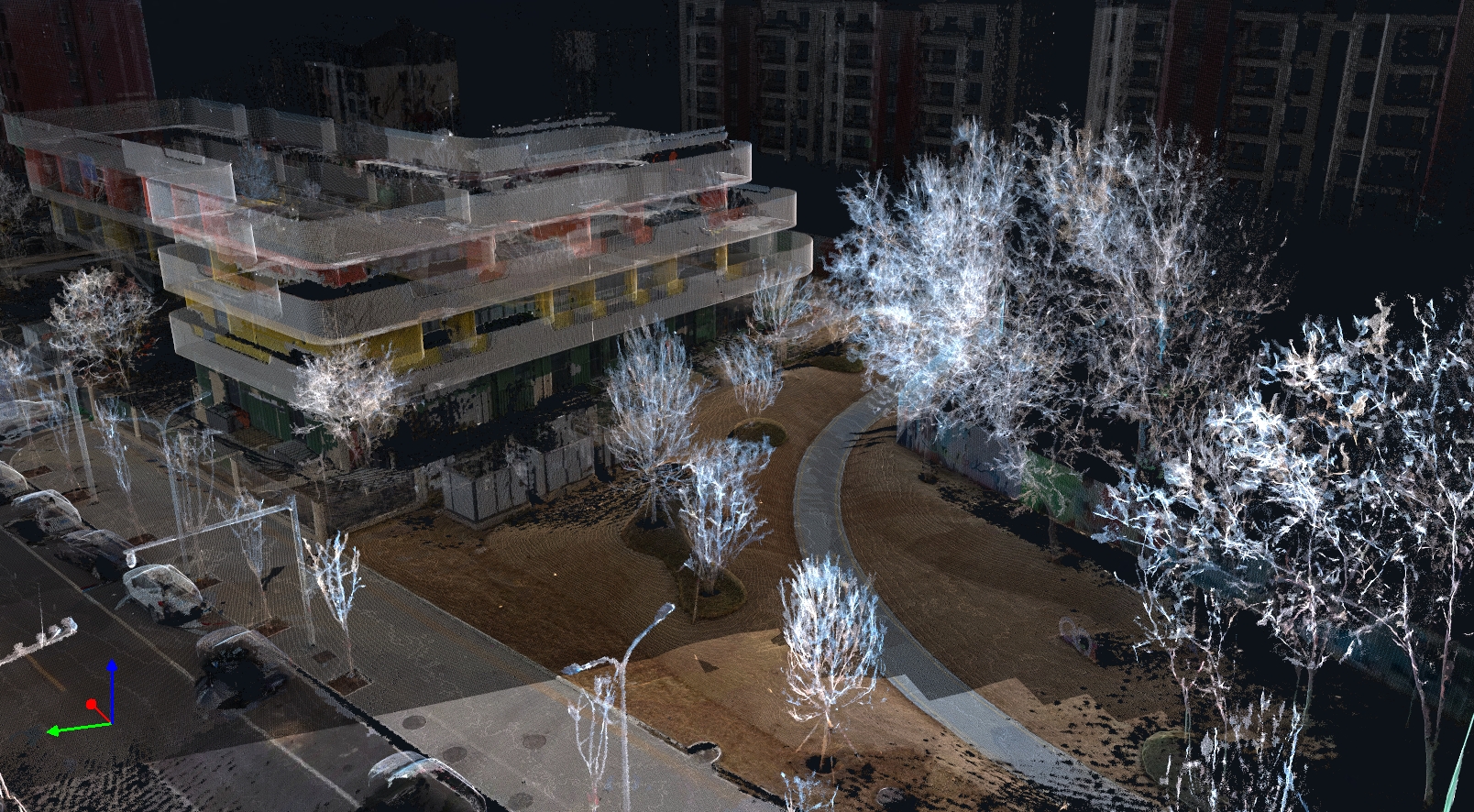

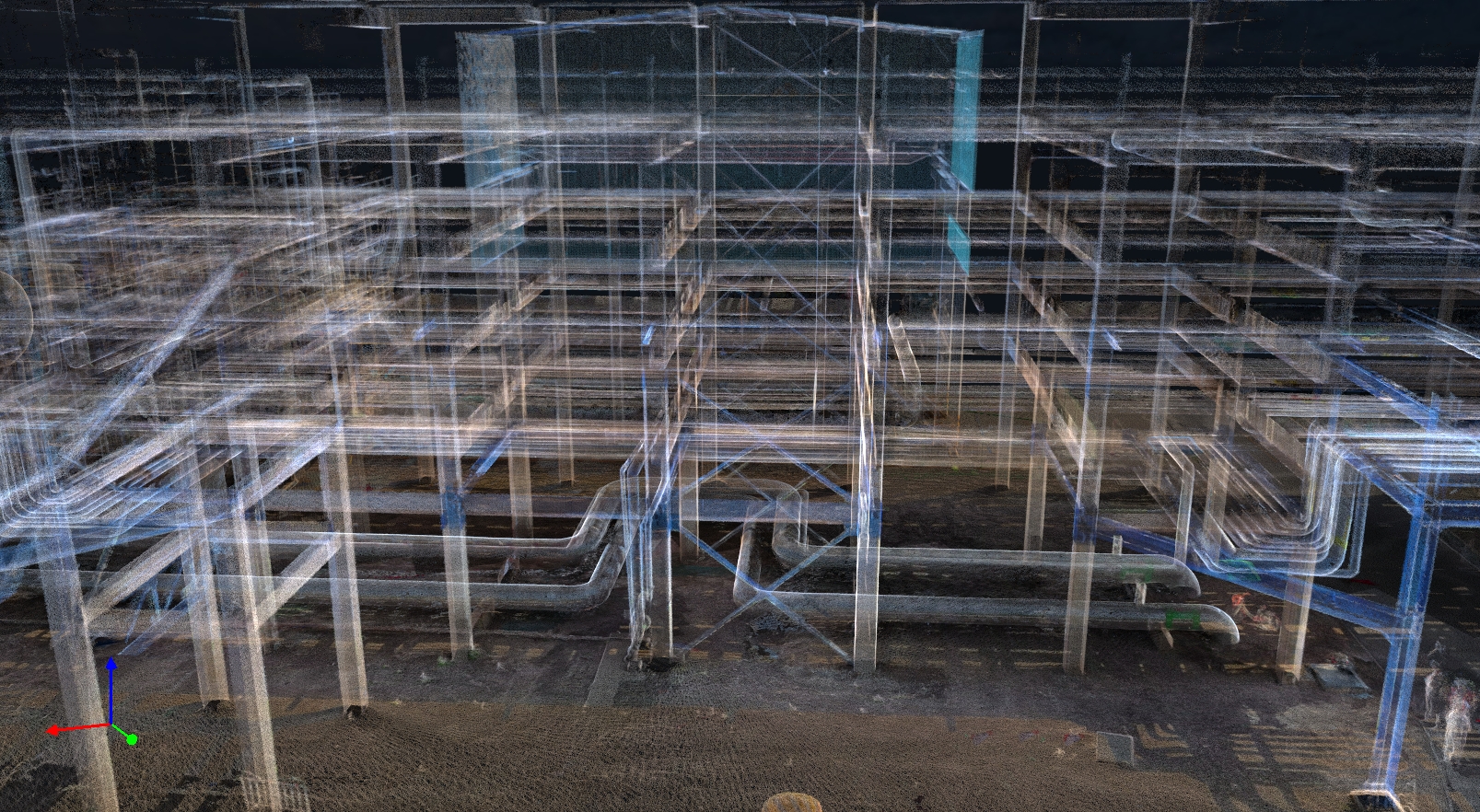

复杂管廊三维激光扫描建模通过非接触式测量、高精度数据采集和智能化处理,能够快速构建包含管道、支架、电缆桥架等全要素的数字模型,为管廊设计优化、运维管理及安全评估提供可靠依据。以下是复杂管廊三维激光扫描建模的关键技术、实施流程、应用价值及典型案例的详细说明:

一、复杂管廊建模的核心挑战

空间结构复杂:多层立体交叉、密集分支、变径管道与电缆桥架共存,传统测绘方法难以全面覆盖。

环境干扰多:高温、高湿、强电磁场、狭小空间(如管廊夹层)影响设备稳定性与数据质量。

动态变化频繁:管道改造、设备更新导致管廊布局动态变化,需定期更新模型。

精度要求高:管道间距、支架定位误差需控制在±5mm以内,以满足碰撞检测与施工模拟需求。

二、关键技术选择

1. 扫描设备选型

设备类型适用场景技术参数

地面激光扫描仪厂区管廊、室外综合管廊测程50-300米,精度±2mm,扫描速度100万点/秒,支持多站拼接与全景扫描。

手持式扫描仪狭小空间(如管廊夹层)、登高作业精度0.05-0.1mm,无需标靶,支持实时拼接与SLAM(同步定位与建图)技术。

无人机高空管廊、大型园区综合管廊测程500米以上,精度±5cm,快速获取管廊顶部与周边地形数据,补充地面扫描盲区。

防爆型扫描仪石化、天然气等易燃易爆管廊,支持-20℃~60℃环境作业,确保数据安全采集。

2. 辅助技术

多光谱扫描:结合红外与可见光数据,识别管道泄漏、过热等异常区域。

惯性导航系统(INS):在GPS信号遮挡区域(如地下管廊)提供高精度定位,误差<0.1°。

BIM集成平台:支持Revit、Navisworks等软件,实现模型与运维数据的动态关联。

三、实施流程

1. 前期准备

现场勘查:确认管廊材质(如混凝土、钢结构)、布局(如单层/多层、直线/弯曲)、环境条件(如温度、湿度、电磁干扰)及扫描难点(如遮挡、狭小空间)。

设备校准:对扫描仪进行温度补偿、角度校准,确保在极端环境下精度稳定。

安全防护:为高温管廊配备隔热服,为狭小空间配置防坠落装置,为易燃易爆区域使用防爆设备。

2. 数据采集

分区域扫描:按管廊层级(如地下、地面、高空)划分扫描区域,每区域设置3-5个控制点。

多视角覆盖:结合俯视、侧视、仰视角度,确保管道弯曲、分支等复杂部位无盲区。

动态扫描优化:对振动管道采用多次扫描取平均值,对高温管道缩短单站扫描时间(<5分钟)以减少热变形影响。

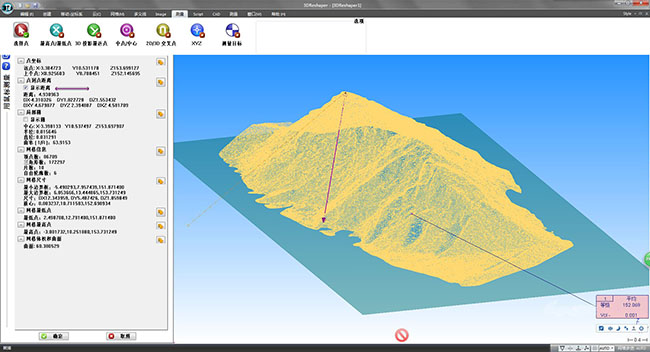

3. 点云处理

去噪与滤波:剔除人员、车辆等干扰数据,保留有效管廊点云。

坐标转换与拼接:通过标靶匹配或ICP算法将多站数据对齐,拼接误差控制在±3mm以内。

特征提取:利用曲率、法向量等特征自动识别管道、支架、电缆桥架等元素,结合人工修正确保准确性。

4. 模型构建

参数化建模:将点云数据转换为BIM模型,自动生成管道直径、长度、材质等参数。

碰撞检测:在模型中模拟新增管道或设备安装,提前发现100+处潜在碰撞点。

可视化输出:生成1:1实景模型,支持多角度浏览、缩放、测量,并标注管道编号、流向、压力等级等信息。

四、应用价值

1. 设计优化

路由规划:基于模型分析管道最短路径、最小弯曲半径,减少材料浪费与施工难度。

空间利用:优化支架布局,提高管廊空间利用率(如某项目通过模型调整支架间距,增加20%电缆容量)。

2. 施工管理

进度模拟:在模型中模拟施工顺序,识别关键路径与资源冲突,缩短工期15%-20%。

质量验收:对比设计模型与扫描实景,验证施工是否符合规范(如管道坡度、支架间距)。

3. 运维管理

巡检路线规划:基于模型生成最短巡检路径,减少人工巡检时间50%以上。

故障预测:结合多期扫描数据,量化管道沉降、偏移趋势,预警结构性风险(如某化工厂管廊年沉降量达8mm,通过模型分析确定加固方案)。

4. 安全评估

应急响应:在管道泄漏或爆炸后,快速扫描现场生成三维模型,辅助事故原因分析及责任认定。

防灾设计:模拟地震、火灾等灾害对管廊的影响,优化抗震支架与防火分区设计。

五、典型案例

案例1:某石化企业管廊改造项目

背景:管廊长2公里,包含3层管道、500+个分支,传统测绘需停产4周,成本超500万元。

实施:采用三维扫描仪与无人机联合扫描,在装置运行状态下完成外业采集。通过算法拼接点云,生成精度±3mm的三维模型。

成果:

发现12处管道与设计图纸不符,包括3处法兰间距超差、5处支吊架缺失。

基于模型进行碰撞检测,优化新增管道路由,避免施工冲突。

将模型导入BIM平台,实现管廊全生命周期管理,包括巡检路线规划、维修工单生成等。

案例2:某城市地下综合管廊运维项目

背景:管廊长15公里,包含电力、通信、给排水等多类管线,传统巡检依赖人工,效率低且易漏检。

实施:部署手持式扫描仪与移动式SLAM系统,定期扫描管廊内部,生成动态更新模型。

成果:

模型自动标注管道腐蚀、裂纹等缺陷,关联检测数据(如深度、面积)。

基于模型生成巡检路线,减少人工巡检时间60%,缺陷发现率提升至95%。

结合多期扫描数据,量化管道沉降趋势,预警3处结构性风险,避免事故发生。