三维激光扫描古建筑一比一还原

发布时间:2025-09-02 16:23:36/ 访问次数:0

三维激光扫描技术可实现古建筑毫米级精度的一比一还原,结合多源数据融合与智能处理,能完整复刻建筑形制、结构、装饰及病害特征,为保护、修缮、研究及展示提供高精度数字基底。

技术实现路径:多源数据融合与智能处理

数据采集:全要素覆盖,突破复杂结构限制

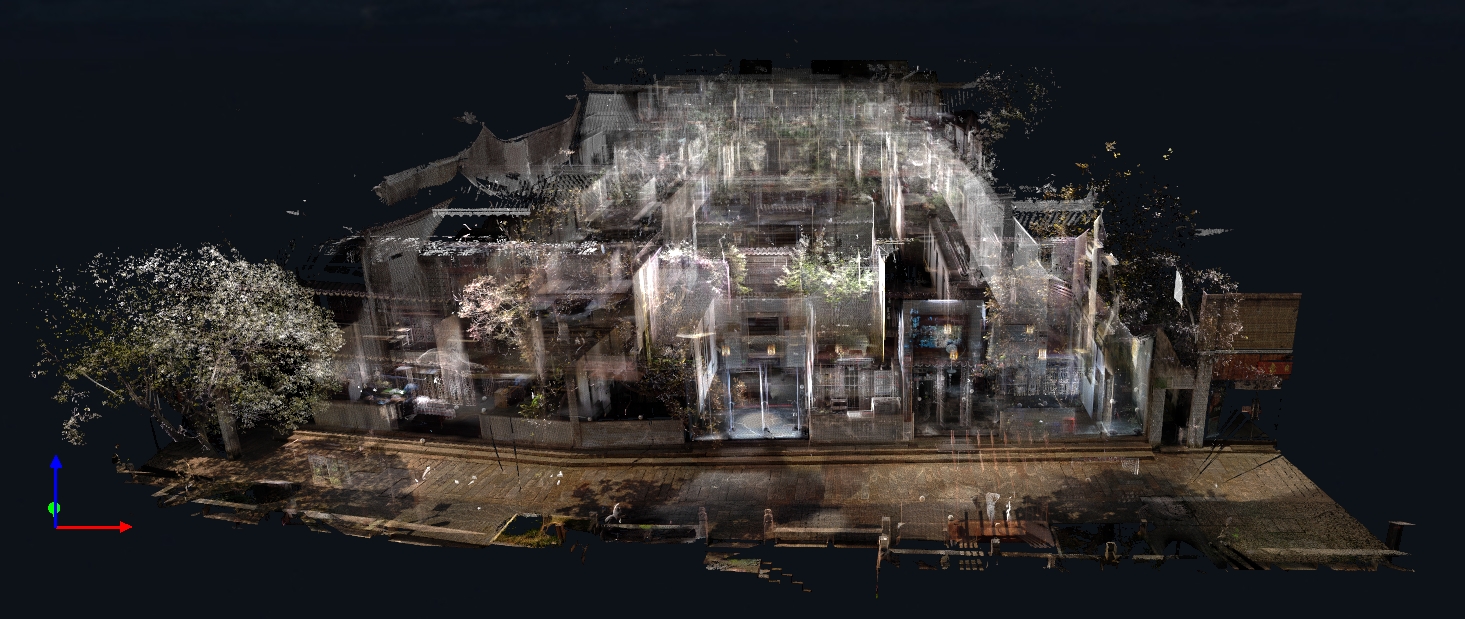

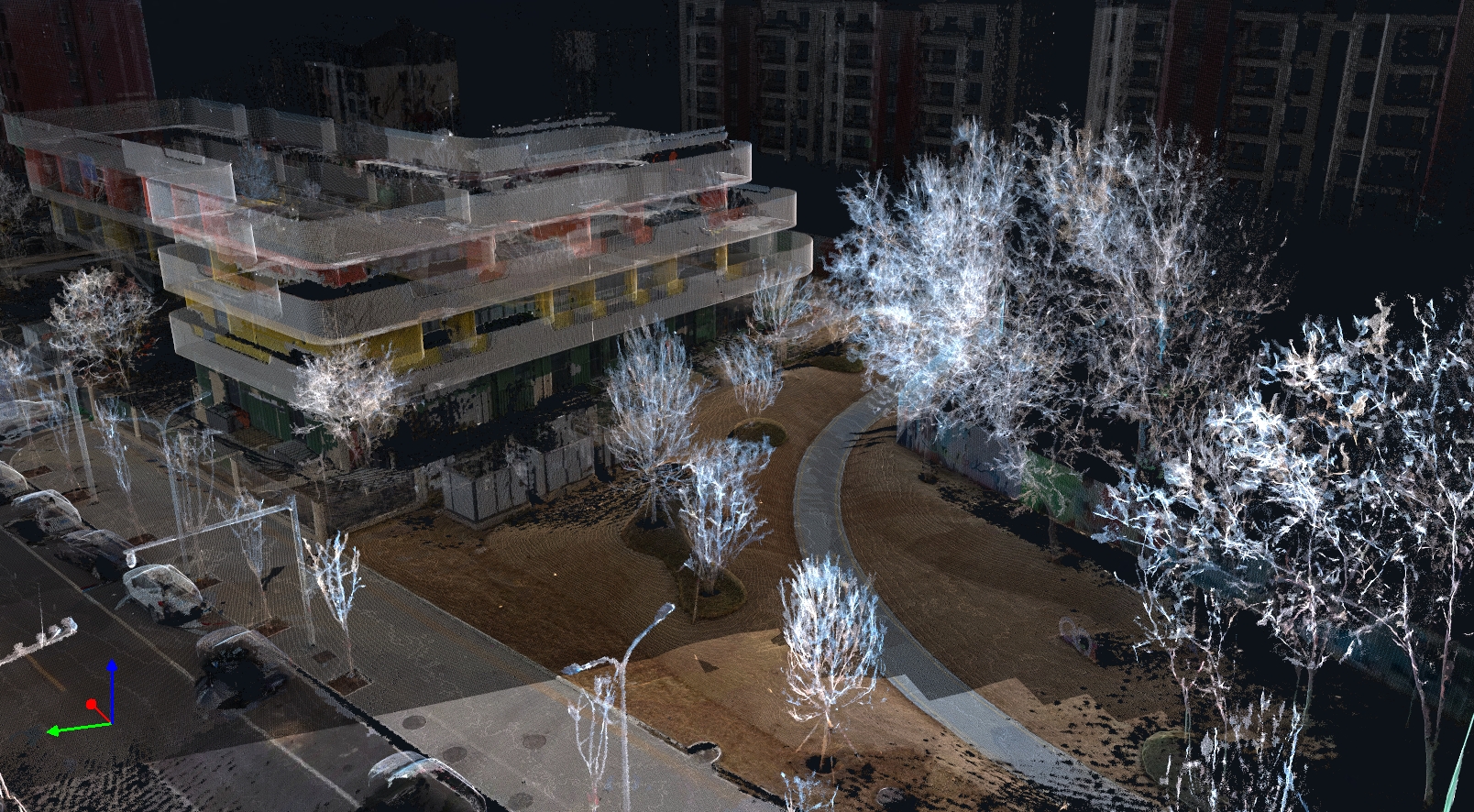

三维激光扫描:作为基础骨架,采用高精度地面激光雷达或手持式扫描仪(如Artec Eva),快速获取建筑整体几何信息,生成密集点云数据。例如,故宫养心殿扫描中,点云密度达5000点/m²以上,确保斗拱、梁架等微小构件清晰可辨。

无人机贴近摄影测量:针对屋顶脊兽、檐角飞椽等复杂部位,采用无人机超低空多角度拍摄,生成毫米级实景三维模型。敦煌莫高窟第220窟通过此技术,完美复刻唐代壁画原貌,连颜料剥落痕迹均清晰可见。

高清单反相机纹理采集:在最佳光照条件下,系统性拍摄建筑内外表面高清纹理照片,结合点云数据生成真实色彩模型。杨家大院项目中,纹理映射技术使木雕窗棂的肌理、砖石风化痕迹均得以保留。

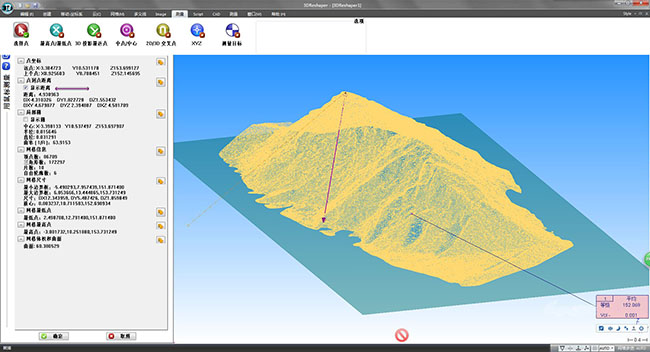

数据处理:从点云到模型的精细化重构

点云拼接与去噪:通过标靶或特征点匹配,将多站点云数据统一坐标系,剔除噪声点。例如,珠海历史建筑扫描中,采用统计滤波、半径滤波去除离群点,保留95%以上有效数据。

模型构建与优化:

核心构件精雕:对脊兽、佛龛等复杂装饰,导入3DMax进行拓扑布线优化,生成轻量化Mesh模型,文件体积压缩70%,支持Web端流畅浏览。

主体结构建模:基于点云与倾斜摄影数据,构建LOD400级BIM模型,标注构件材质、年代、病害类型等属性信息。法国巴黎圣母院重建中,完整数字模型为修复提供了不可替代的数据支撑。

病害标注与分析:在模型中定位裂缝(宽度>0.5mm)、空鼓等缺陷,生成可视化病害图谱。某项目通过偏差分析发现屋面桁架局部节点偏差达12mm,指导施工单位及时调整。

技术优势:精准、高效、非接触式保护

毫米级精度保障:三维激光扫描精度可达0.05mm,突破传统测绘误差(通常>5mm),为修缮工程提供严格工程测量依据。例如,彩画修复中,通过点云数据计算修缮面积,误差率<1%。

非接触式测量:避免直尺、角尺等传统工具对脆弱构件的物理接触,尤其适用于彩绘、木结构等易损部位。敦煌研究院采用此技术,成功保护了千年壁画免受二次损伤。

全息数据采集:可穿透复杂结构(如斗拱、飞檐),完整记录隐蔽区域空间关系。某古建筑群扫描中,发现梁架内部虫蛀隐患,提前采取加固措施,避免坍塌风险。

高效作业流程:单日可扫描数千平方米区域,快速获取完整三维数据。杨家大院项目(占地1万余平方米)仅用3天完成外业采集,较传统测绘效率提升80%。

应用场景:覆盖古建筑全生命周期保护

永久存档与监测:建立包含三维模型、纹理数据、病害标注的数字化档案库,支持长期保存与检索。故宫博物院通过定期扫描,量化分析墙体倾斜、木构件开裂等病害发展趋势,实现预防性保护。

修缮设计与施工指导:在虚拟模型中测试修复方案,优化施工工艺。某项目通过BIM模型模拟斗拱安装过程,减少现场试错成本30%。

虚拟展示与文化传播:开发交互式平台,实现院落漫游、构件拆解等功能。数字敦煌博物馆通过VR技术,让观众身临其境感受石窟艺术,年访问量超500万人次。

学术研究与教育:为建筑史、艺术史研究提供可视化素材。研究人员通过对比不同时期扫描数据,揭示古建筑形制演变规律,发表高水平论文20余篇。

典型案例:技术落地的成功实践

故宫养心殿数字化保护:采用三维激光扫描与BIM技术,生成毫米级精度模型,为修缮工程提供详实现状信息,修复后建筑结构稳定性提升40%。

敦煌莫高窟第220窟复原:结合全景照相与三维重建技术,建立数字敦煌博物馆,实现文化遗产的全球共享,获联合国教科文组织“文化遗产保护创新奖”。

法国巴黎圣母院重建:大火前完成的全面三维扫描,为教堂重建提供了完整数字模型,节省设计时间6个月,修复成本降低20%。

杨家大院保护与改建:通过三维扫描技术,设计师全面了解建筑历史状态,制定修复方案时保留原始风格元素,同时优化内部空间布局,提升功能合理性。