山体隧道三维激光扫描测量概述

山体隧道三维激光扫描测量是利用三维激光扫描技术对隧道内部空间进行高精度、非接触式测量,生成隧道三维点云数据和数字模型的过程。该技术能够快速获取隧道几何形状、结构变形、病害特征等信息,为隧道施工监测、质量验收、维护管理提供可靠的数据支持,具有高效、精准、安全等优势。

一、技术原理与流程

测量原理

三维激光扫描仪通过发射激光束并接收反射信号,测量激光往返时间或相位差,计算目标点与扫描仪的距离。

结合扫描仪自身的位置和姿态信息(通过全站仪或惯性导航系统获取),将每个扫描点的三维坐标转换为全局坐标系下的数据。

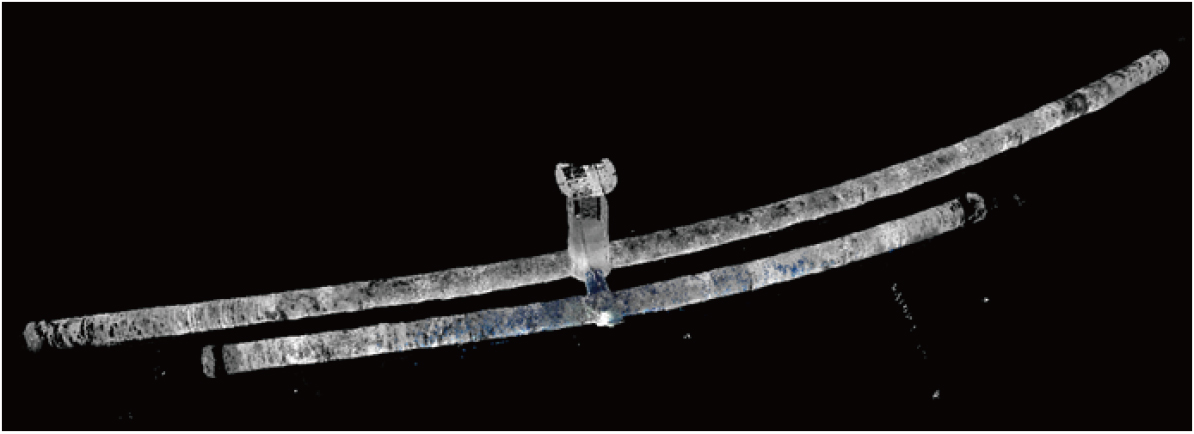

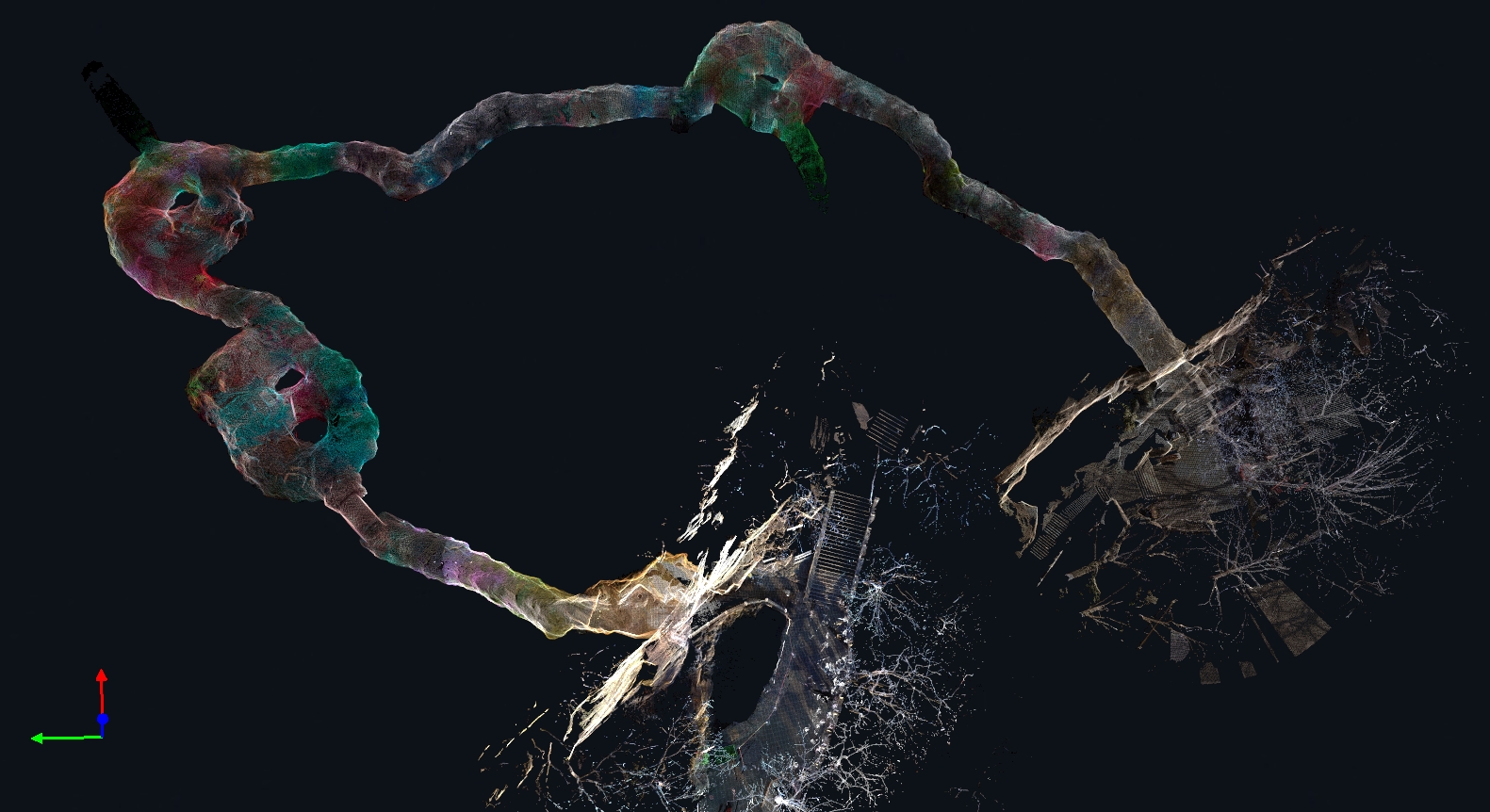

多次扫描后,通过点云配准技术将多站数据拼接为完整的隧道三维模型。

典型流程

前期准备:制定扫描方案,确定扫描站位、分辨率和精度要求;清理隧道表面遮挡物(如积水、杂物)。

数据采集:沿隧道轴线设置扫描站位,确保相邻站位间有30%以上的重叠区域;同步采集点云数据和纹理信息(可选)。

数据处理:点云去噪、拼接、配准;提取隧道中线、断面轮廓、收敛变形等特征参数。

成果输出:生成三维模型、变形分析报告、病害分布图等。

二、核心优势

高精度与高密度

测量精度可达毫米级,点云密度可达每平方米数千点,能够捕捉隧道表面微小变形和病害特征。

示例:对于隧道衬砌裂缝,传统方法可能漏检,而三维激光扫描可精确识别0.1mm宽度的裂缝。

非接触式测量

无需接触隧道表面,避免了对脆弱结构的破坏,尤其适用于渗水、松散等危险区域。

类比:如同用“拍照”代替“触摸”测量,既安全又高效。

全断面覆盖

一次扫描即可获取隧道全断面信息,避免传统单点测量遗漏关键部位。

对比:传统方法需人工逐点测量,耗时且易出错;三维激光扫描效率提升数十倍。

动态监测能力

通过定期扫描,可对比分析隧道在不同阶段的变形趋势,预警潜在风险。

应用场景:隧道施工期收敛监测、运营期长期健康诊断。

三、关键应用场景

施工期监测

超欠挖分析:对比设计断面与实际开挖轮廓,优化爆破参数,减少超挖和欠挖。

初期支护监测:检测钢架变形、锚杆安装质量,确保施工安全。

二衬厚度检测:通过点云数据计算二衬厚度,避免厚度不足导致的安全隐患。

运营期维护

病害识别:自动识别衬砌裂缝、渗漏水、剥落等病害,生成病害分布图。

收敛变形分析:监测隧道长期变形,评估结构稳定性。

限界检测:检查隧道净空尺寸是否满足运营要求,避免侵限风险。

竣工验收

生成隧道三维竣工模型,与设计模型对比,验证施工质量。

提供可量测的数字化档案,便于后期运维管理。

四、技术挑战与解决方案

遮挡与阴影问题

挑战:隧道内设备、管线等遮挡导致点云数据缺失。

方案:优化扫描站位布局,增加扫描密度;结合多源数据(如摄影测量)补全缺失区域。

数据处理效率

挑战:海量点云数据(单次扫描可达数亿点)处理耗时。

方案:采用自动化处理软件(如CloudCompare、Leica Cyclone),利用GPU加速计算。

动态干扰

挑战:车辆、人员通行导致点云噪声。

方案:选择施工间隙或夜间扫描;采用滤波算法去除动态目标。

五、技术发展趋势

多传感器融合

结合惯性导航、GNSS、摄影测量等技术,提升扫描精度和效率。

示例:SLAM(即时定位与地图构建)技术实现无控制点扫描。

AI辅助分析

利用深度学习自动识别病害类型、评估严重程度。

应用:裂缝宽度自动测量、渗漏水区域分割。

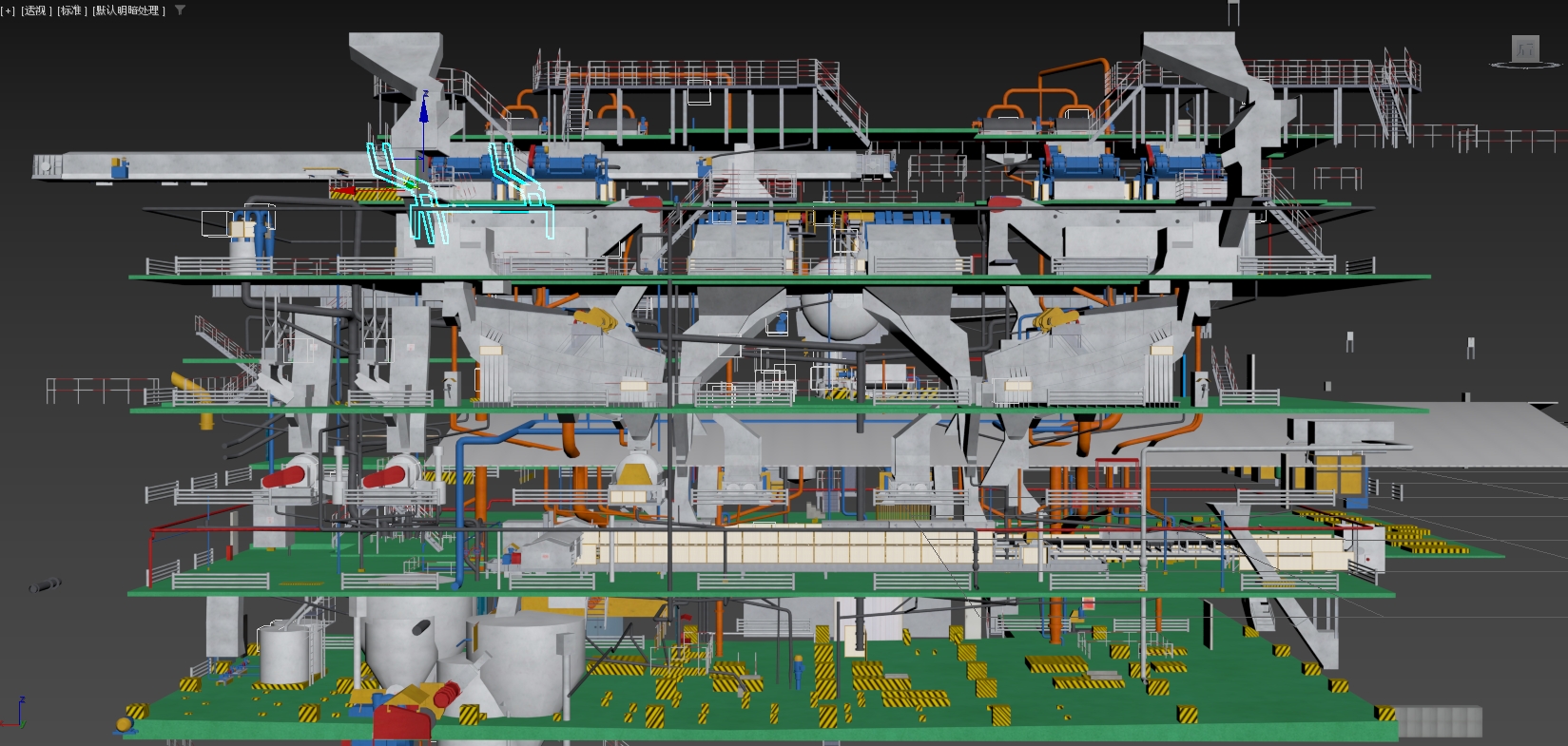

BIM集成应用

将三维扫描数据与BIM模型关联,实现全生命周期管理。

价值:支持设计优化、施工模拟、运维决策。

六、总结

山体隧道三维激光扫描测量技术以其高精度、高效率、非接触等优势,已成为隧道工程全生命周期管理的重要工具。通过定期扫描和数据分析,可实现隧道施工质量控制、病害早期预警、运维决策支持,显著提升工程安全性和经济性。随着技术不断进步,未来将与AI、BIM等技术深度融合,推动隧道工程向智能化、数字化方向发展。